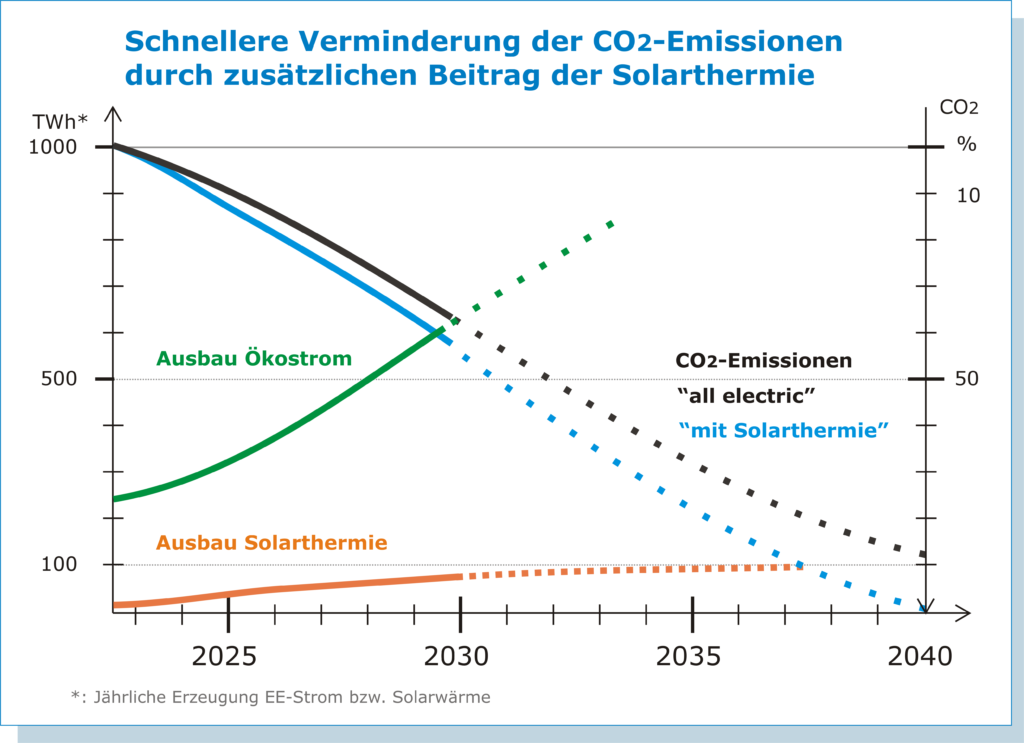

Die gute Nachricht zuerst: Solarthermie findet in der Beschlussempfehlung vom 05.07.2023 zur Änderung des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) eine sehr positive Erwähnung gleich nach der Wärmepumpe:

Insbesondere der Nutzung der überall kostenlos verfügbaren erneuerbaren Umweltwärme mittels Wärmepumpen und Solarthermie wird dabei eine entscheidende Rolle zukommen.

Neue Regeln für die Solarthermie

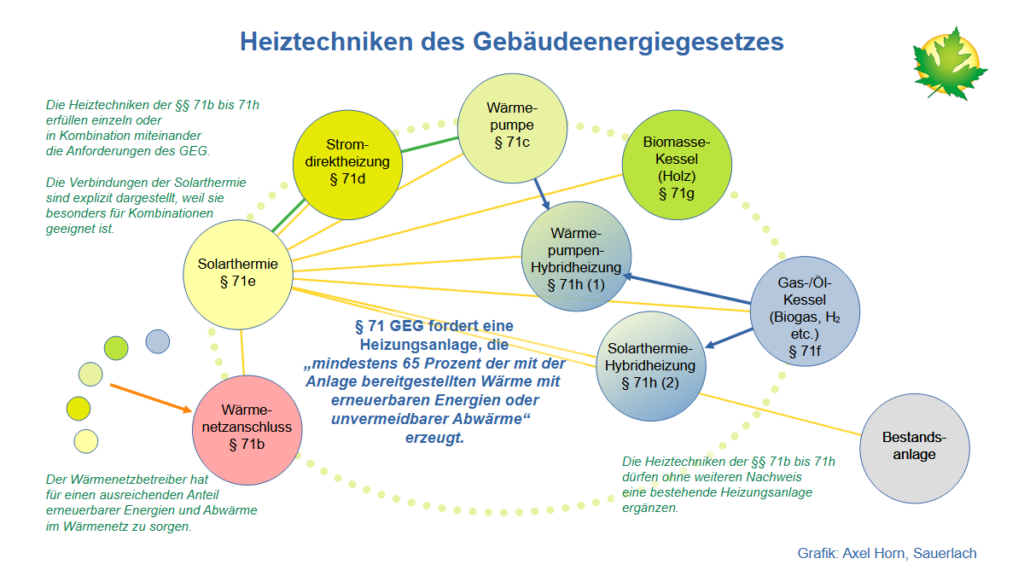

Dementsprechend nennt das neue GEG die Solarthermie ausdrücklich als Erfüllungsoption für die vieldiskutierte Pflicht zu einem hohen Anteil erneuerbarer Energien an der künftigen Wärmeversorgung von Gebäuden.

§ 71 Anforderungen an eine Heizungsanlage

(1) Eine Heizungsanlage darf zum Zweck der Inbetriebnahme in einem

Gebäude nur eingebaut oder aufgestellt werden, wenn sie

mindestens 65 Prozent der mit der Anlage bereitgestellten Wärme mit

erneuerbaren Energien oder unvermeidbarer Abwärme nach

Maßgabe der Absätze 4 bis 6 sowie der §§ 71b bis 71h erzeugt.

Die Solarthermie kommt dabei gleich zweimal vor. Zum einen eigenständig als Wärmequelle, die zwar nur selten 100% des gesamten Wärmebedarfs decken kann, die aber im Rahmen ihres Anteils zu 100% erneuerbare Wärme erzeugt, zum anderen in der Kombination mit Heizkesseln:

GEG § 71 (3) Die Anforderungen des § 71 Absatz 1 gelten für die folgenden Anlagen einzeln oder in Kombination miteinander als erfüllt, so dass ein gesonderter Nachweis nicht erforderlich ist:

- Hausübergabestation zum Anschluss an ein Wärmenetz

- elektrisch angetriebene Wärmepumpe

- Stromdirektheizung (nach Maßgabe § 71d)

- solarthermische Anlage (nach Maßgabe § 71e)

- Heizungsanlage zur Nutzung von Biomasse oder grünem oder blauem

Wasserstoff einschließlich daraus hergestellter Derivate nach Maßgabe der §§ 71f und 71g, - Wärmepumpen-Hybridheizung bestehend aus einer elektrisch

angetriebenen Wärmepumpe in Kombination mit einer Gas-, Biomasse- oder

Flüssigbrennstofffeuerung nach Maßgabe des § 71h Absatz 1 - Solarthermie-Hybridheizung bestehend aus einer solarthermischen

Anlage (nach Maßgabe §§ 71e und 71h Absatz 2) in Kombination mit einer

Gas-, Biomasse- oder Flüssigbrennstofffeuerung (nach Maßgabe § 71h

Absatz 4)

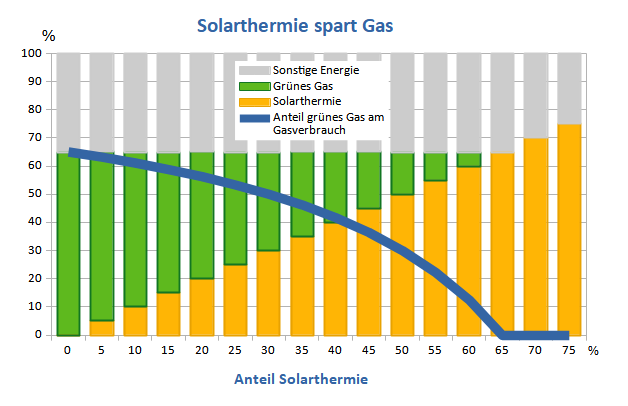

Bei einer Kombination mit einem Wärmeerzeuger der Punkte 1, 2, 3, 5 oder 6 bewirkt Solarthermie, dass die Heizungsanlage weniger Energie zur Wärmeerzeugung verbraucht, weil der Sonnenkollektor stattdessen Wärme erzeugt. Unabhängig davon, wie groß oder klein der Anteil aus Solarthermie ist, bleibt die Vorgabe von wenigstens 65 Prozent erneuerbaren Energien für die Wärmeversorgung immer erfüllt.

Bemerkenswert ist dabei, dass Solarthermie in Kombination mit einer ansonsten fossil beheizten Bestandsanlage zulässig ist und sogar eine Förderung in der Bundesförderung Effiziente Gebäude (BEG EM) erhält. Das gilt auch dann, wenn der Sonnenkollektor weit weniger als 65% der Wärme liefert.

Eine Solarthermie-Hybridheizung nach Punkt 7. ist eigentlich eine Kombination der solarthermischen Anlage nach Punkt 4 mit einer Heizkesselanlage nach Punkt 5, soweit der Heizkessel mit flüssigen oder gasförmigen Brennstoffen beschickt wird. Der § 71h soll für diese Kombination nur einen vereinfachten Ansatz liefern, wie stark der Anteil von Brennstoff von 65 Prozent (nach § 71f) abgesenkt werden darf, weil der Solarthermie zu 100% erneuerbare Wärme beiträgt.

§ 71h (2) Eine Solarthermie-Hybridheizung, bestehend aus einer solarthermischen Anlage und in Kombination mit einer Gas-, Biomasse- oder Flüssigbrennstofffeuerung, darf nur eingebaut oder aufgestellt und betrieben

werden, wenn die Anforderungen nach den Absätzen 3 bis 5 erfüllt sind.

(3) Die solarthermische Anlage muss mindestens folgende Aperturflächen erreichen:

1. bei Wohngebäuden mit höchstens zwei Wohneinheiten eine Fläche von mindestens 0,07 Quadratmetern Aperturfläche je Quadratmeter Nutzfläche oder

2. bei Wohngebäuden mit mehr als zwei Wohneinheiten oder Nichtwohngebäuden eine Fläche von mindestens 0,06 Quadratmetern Aperturfläche je Quadratmeter Nutzfläche.

Beim Einsatz von Vakuumröhrenkollektoren verringert sich die Mindestfläche um 20 Prozent.

Bei einen Einfamilienhaus mit z. B. Gebäudenutzfläche AN = 204,0 m² müsste also die Kollektoraperturfläche wenigstens 14,28 m² groß dimensioniert sein. Dafür gibt es etwas Nachlass bei dem Pflichtanteil grünen Brennstoffs, statt 65 Prozent „nur“ 60 Prozent, was einem Beitrag der Solarthermie von 12,5% zur Deckung des Wärmebedarfs entspricht. Damit wird der tatsächliche Beitrag der Solarthermie für die meisten Bestandsgebäude, die in den vergangenen 20 Jahren gebaut wurden, deutlich unterschätzt. Denn nach der EnEV von 2009 brachten nur 0,04 m² Aperturfläche je Quadratmeter Nutzfläche bereits 15 Prozent.

Zum Glück ist ein Unterschreiten der Mindestaperturfläche zulässig und führt nur zu einer geringfügig erhöhten Anforderung an den Mindestanteil

grünen Brennstoffs:

§ 71h (5) Sofern eine solarthermische Anlage mit kleinerer Aperturfläche als

der in Absatz 3 genannten eingesetzt wird, ist die Reduktion der

Anforderung an den Anteil von mit der Anlage bereitgestellter Wärme

aus Biomasse oder grünem oder blauem Wasserstoff einschließlich

daraus hergestellter Derivate nach Absatz 3 von 65 Prozent auf 60 Prozent entsprechend dem Anteil der eingesetzten Aperturfläche an der

in Absatz 3 genannten Aperturfläche zu mindern.

Wer zum Beispiel für 204 Quadratmeter Nutzfläche bedarfsgerecht die Aperturfläche der Anlage bei 13,32 m² belässt, erfüllt den Mindestwert zu 93,3 % und darf den Anteil grünen Brennstoffs dementsprechend um 93,3 % von 5 Prozentpunkten auf 60,45 Prozent senken.

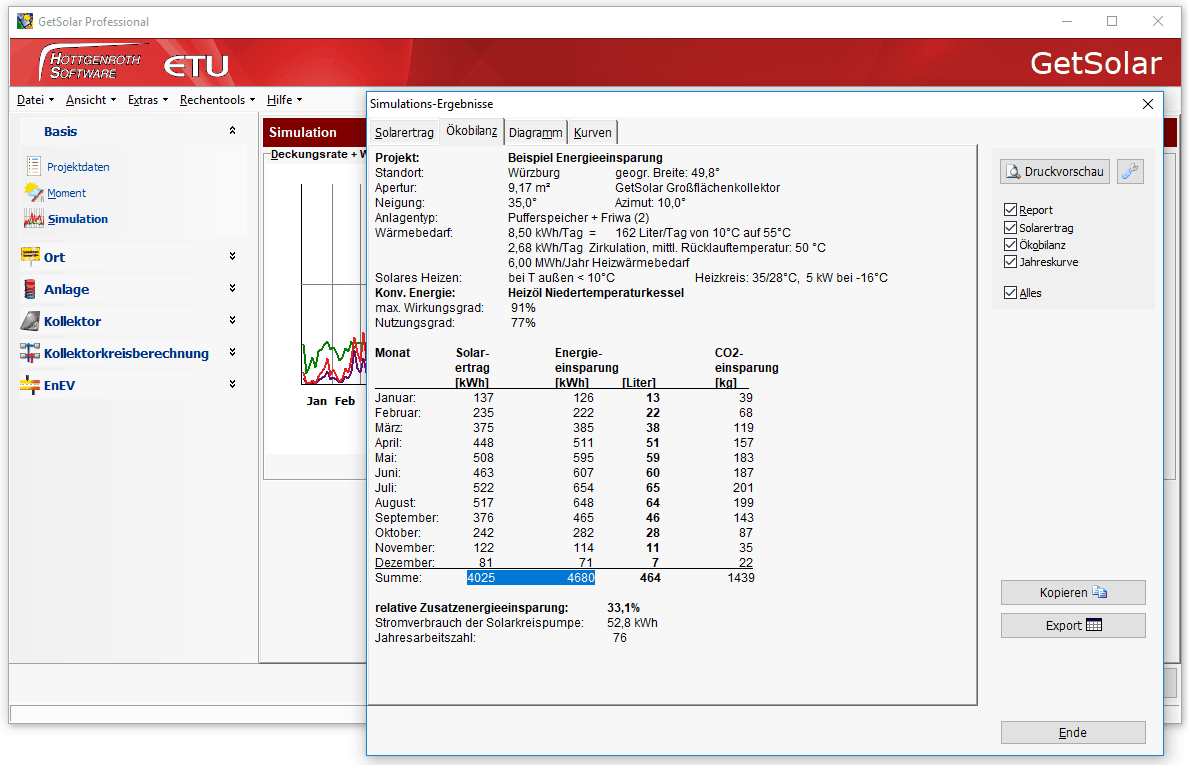

In den meisten Fällen ist es besser, den Beitrag der Solarthermie zum 65 % Mindestanteil Erneuerbarer Energien durch einen zugelassenen Energieeffizienzexperten nach der einschlägigen Norm berechnen zu lassen.

§ 71 (2) Der Gebäudeeigentümer kann frei wählen, mit welcher

Heizungsanlage die Anforderungen nach Absatz 1 erfüllt werden.

Die Einhaltung der Anforderungen des Absatzes 1 in Verbindung mit den

§§ 71b bis 71h ist auf Grundlage von Berechnungen nach der

DIN V 18599: 2018-09* durch eine nach § 88 berechtigte Person vor

Inbetriebnahme nachzuweisen.

In diesem Fall sollte es möglich sein, den Pflichtanteil an grünem Gas deutlich unter 60% zu senken, wenn

- die Kollektorfläche gut nach Süden ausgerichtet ist (nicht mehr als 60 Grad Südabweichung)

- der Heizwärmebedarf des Hauses durch einen guten Dämmstandard relativ niedrig ist

Die Photovoltaik spielt eine wichtige Nebenrolle

Bereits das GEG vom 08.08.2020 enthielt eine Regelung, die den Einsatz von Photovoltaik für die Bilanz eines Neubaus interessant macht.

§ 23 Anrechnung von Strom aus erneuerbaren Energien

(1) Strom aus erneuerbaren Energien, der im unmittelbaren räumlichen Zusammenhang zu einem zu errichtenden Gebäude erzeugt wird, darf bei der Ermittlung des Jahres-Primärenergiebedarfs des zu errichtenden Gebäudes (…) in Abzug gebracht werden.

(2) Zur Berechnung der abzugsfähigen Strommenge nach Absatz 1 ist der monatliche Ertrag der Anlage zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien dem Strombedarf für Heizung, Warmwasserbereitung, Lüftung, Kühlung und Hilfsenergien sowie bei Nichtwohngebäuden zusätzlich für Beleuchtung gegenüberzustellen. Der monatliche Ertrag ist nach DIN V 18599-9: 2018-09 zu bestimmen. Bei Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie sind die monatlichen Stromerträge unter Verwendung der mittleren monatlichen

Strahlungsintensitäten der Referenzklimazone Potsdam nach DIN V 18599-10: 2018-09 Anhang E sowie der Standardwerte zur Ermittlung der Nennleistung des Photovoltaikmoduls nach DIN V 18599-9: 2018-09 Anhang B zu ermitteln.

Zu diesem Paragraphen enthält das Änderungsgesetz zum GEG vom 16. Oktober 2023 keine Änderung. Daher ist diese Regelung weiterhin für Neubauten interessant, um selbst produzierten Solarstrom für den Betrieb einer Wärmepumpe oder auch als Hilfsenergie für die Pumpe einer Sonnenkollektoranlage angerechnet zu bekommen.

Der Verwendung von Solarstrom zum Betrieb von Stromdirektheizungen schiebt das neue GEG jedoch einen Riegel vor.

§ 71d Anforderungen an die Nutzung einer Stromdirektheizung

(1) Eine Stromdirektheizung darf in einem zu errichtenden Gebäude (…) nur

eingebaut oder aufgestellt werden, wenn das Gebäude die Anforderungen an

den baulichen Wärmeschutz nach den §§ 16 und 19 um mindestens 45 Prozent

unterschreitet.

(2) Eine Stromdirektheizung darf in ein bestehendes Gebäude (…) nur

eingebaut oder aufgestellt werden, wenn das Gebäude die Anforderungen an

den baulichen Wärmeschutz nach den §§ 16 und 19 um mindestens 30 Prozent

unterschreitet.

Wenn ein bestehendes Gebäude bereits über eine Heizungsanlage mit Wasser

als Wärmeträger verfügt, ist der Einbau einer Stromdirektheizung nur zulässig,

wenn das Gebäude die Anforderungen an den baulichen Wärmeschutz nach

den §§ 16 und 19 um mindestens 45 Prozent unterschreitet.

Typische Stromdirektheizungen sind Infrarotheizplatten, die durch Strahlungswärme Behaglichkeit schaffen und sonstige direktelektrische Wärmeerzeuger, die direkt in einen Raum wirken. Deren Einsatz in schlecht gedämmten Bestandsgebäuden kann durch das neue GEG als Ordnungswidrigkeit geahndet werden.

Elektroheizelemente, die mit Solar- oder Netzstrom einen Pufferspeicher erwärmen und dann über einen Heizkreis zur Raumheizung dienen, scheinen durch § 71d nicht reglementiert zu sein. Das bedeutet aber auch, dass diese Form der Wärmeerzeugung nicht zu den ausdrücklich genannten Erfüllungsoptionen gehört.

Vertiefende Informationen per PDF-Datei

Eine ausführlichere Darstellung zur Rolle der Solarthermie und der Photovoltaik im Gebäudeenergiegesetz ist in meiner Präsentation zu finden, die anlässlich eines Online-Seminars für das Bauzentrum München entstanden ist und seitdem nochmals aktualisiert wurde.