180 € pro Tonne CO2 kostet es, die Treibhausgasemissionen nicht zu reduzieren, sondern die Schäden der Klimakatastrophe zu zahlen. 55 € pro Tonne werden davon seit dem 1. Januar 2025 über die CO2-Abgabe auch tatsächlich abgerechnet.

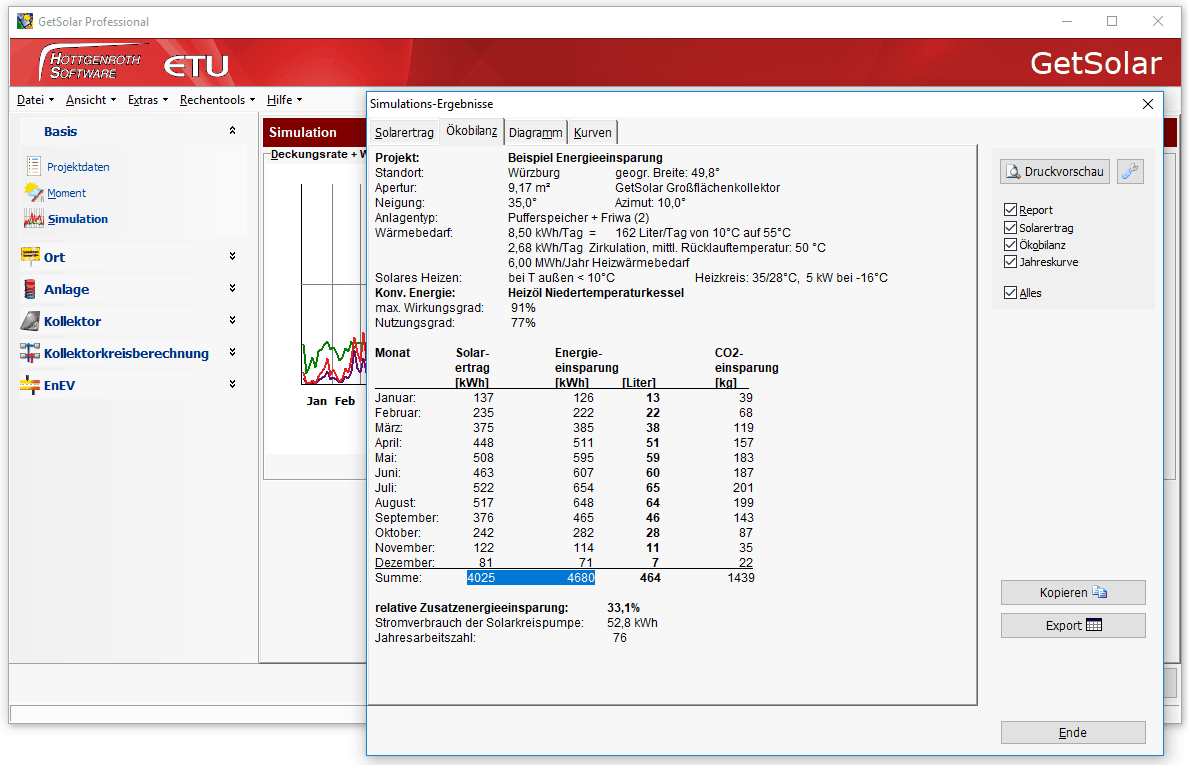

Eine typische Heizungsanlage im Einfamilienhaus, die jährlich 2.000 Liter Heizöl mit einem CO2-Emissionsfaktor von 2,6 kg CO2/Liter verbraucht, verursacht in 10 Jahren also einen Schaden von rund 10.000 €, zusätzlich zu dem, was an Geld in die Erdölförderländer abfließt. Eine Sonnenkollektoranlage für Warmwasser und Heizungsunterstützung kann in den meisten Fällen so dimensioniert werden, dass sie den Heizölverbrauch um wenigstens 20 Prozent reduziert.

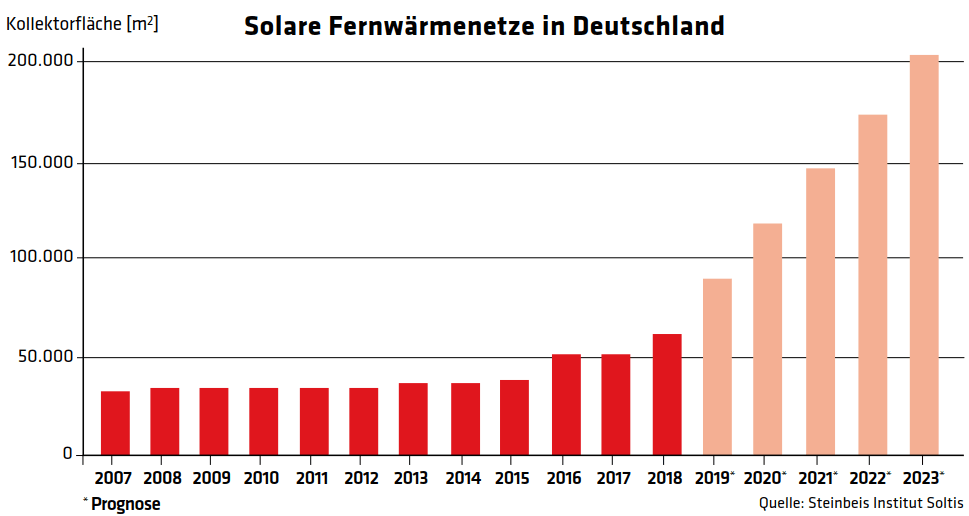

Seit sich durch den Angriff Russlands auf die Ukraine Heizöl, Erdgas und auch Strom stark verteuert haben, können sich diejenigen freuen, die schon in den Vorjahren die hohen Zuschüsse für eine Solarthermieanlage genutzt haben, um damit ihren Energieverbrauch drastisch zu senken. Die Wirtschaftlichkeit der Solarwärme hat sich schlagartig verbessert!

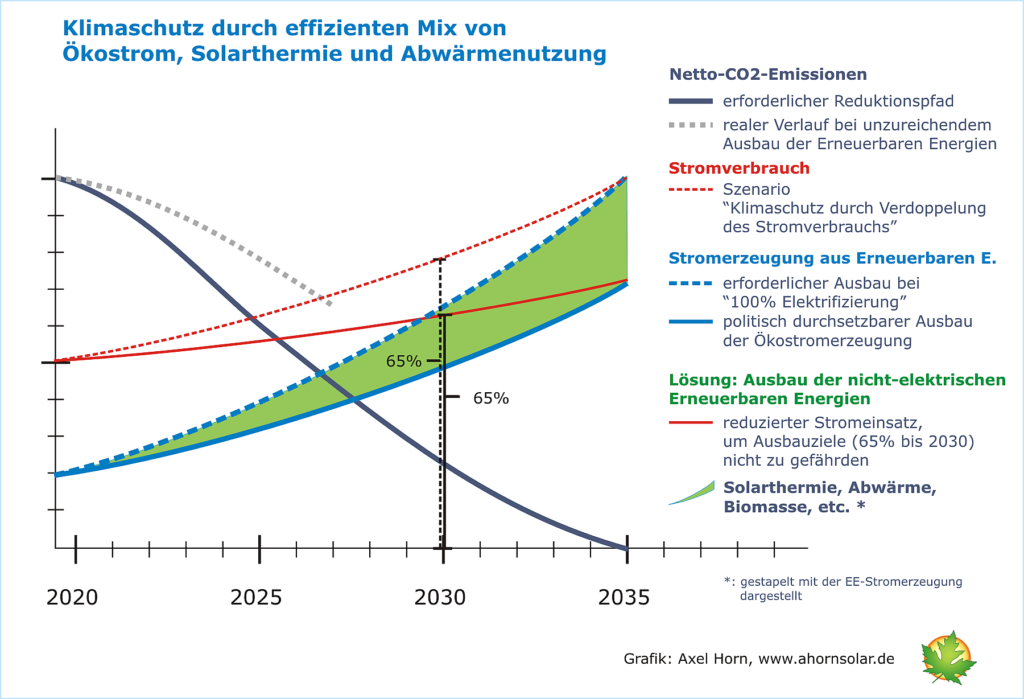

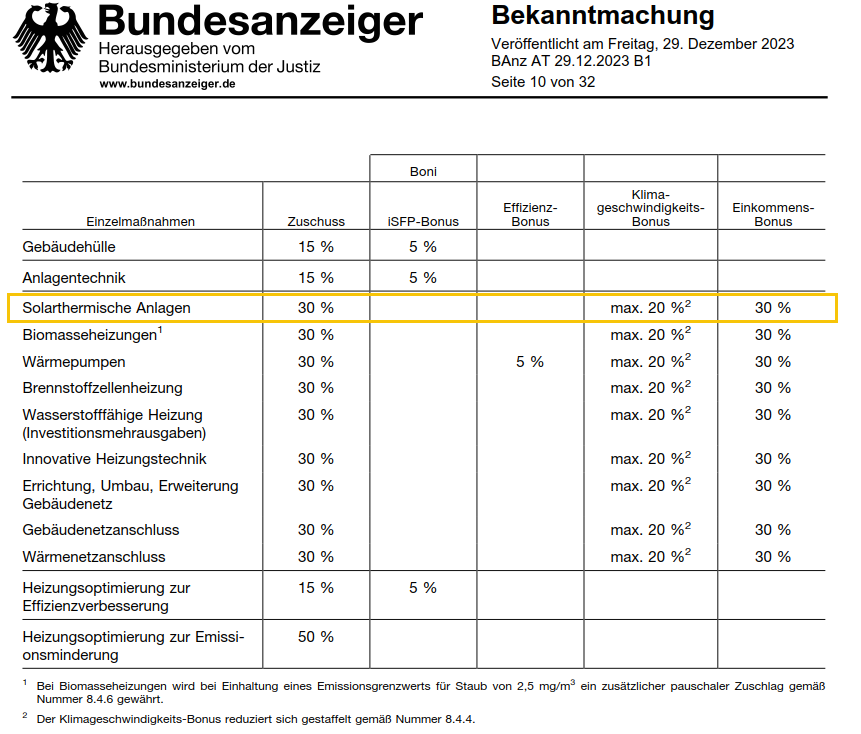

Mit dem Jahreswechsel ist die Änderung des Gebäudeenergiegesetzes in Kraft getreten. Die Solarthermie ist 100%ige erneuerbare Energie und gehört daher zu den Heizungstechnologien, mit denen der im GEG festgeschriebene Mindestanteil von 65 Prozent erneuerbaren Energien erreicht werden kann. Daher kann für Solarthermie wie für Wärmepumpen, Biomassekessel und Wärmenetzanschlüsse nach den neuen Richtlinien der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) ein Zuschuss in Höhe von 30 Prozent der Investitionskosten beantragt werden. Zusätzlich gibt es bis zu 20 Prozent Klimageschwindigkeits-Bonus, wenn die neue Heizungsanlage 65% EE-Anteil erreicht, noch bevor diese Vorgabe des GEG verpflichtend wirksam wird (d. h. vor Inkrafttreten der kommunalen Wärmeplanung).

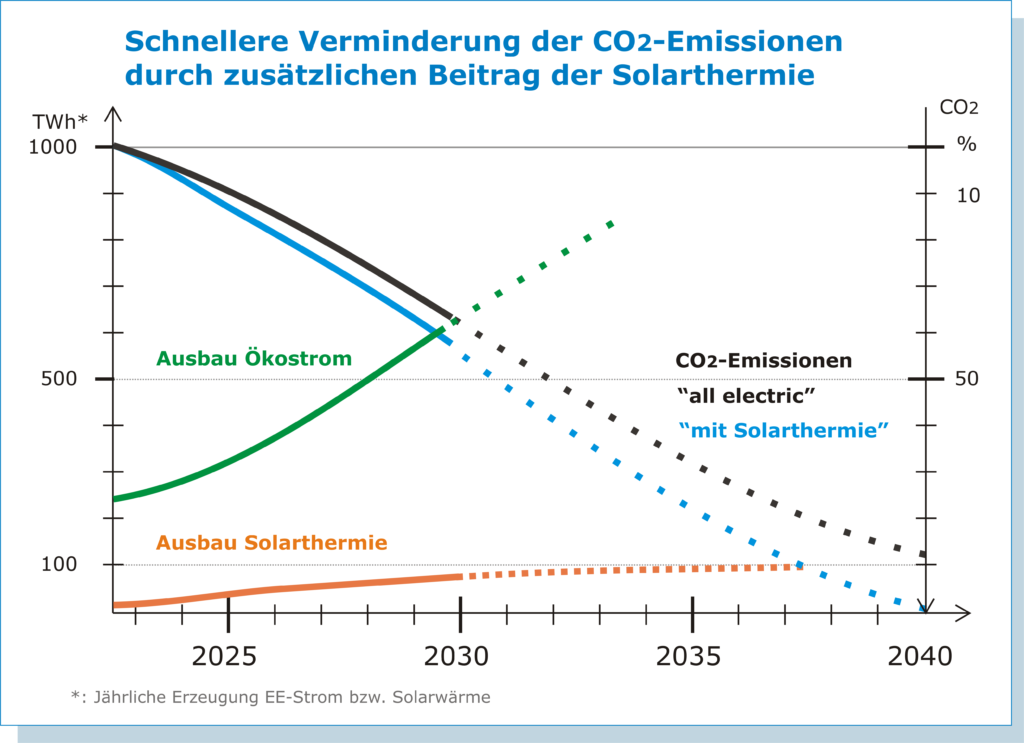

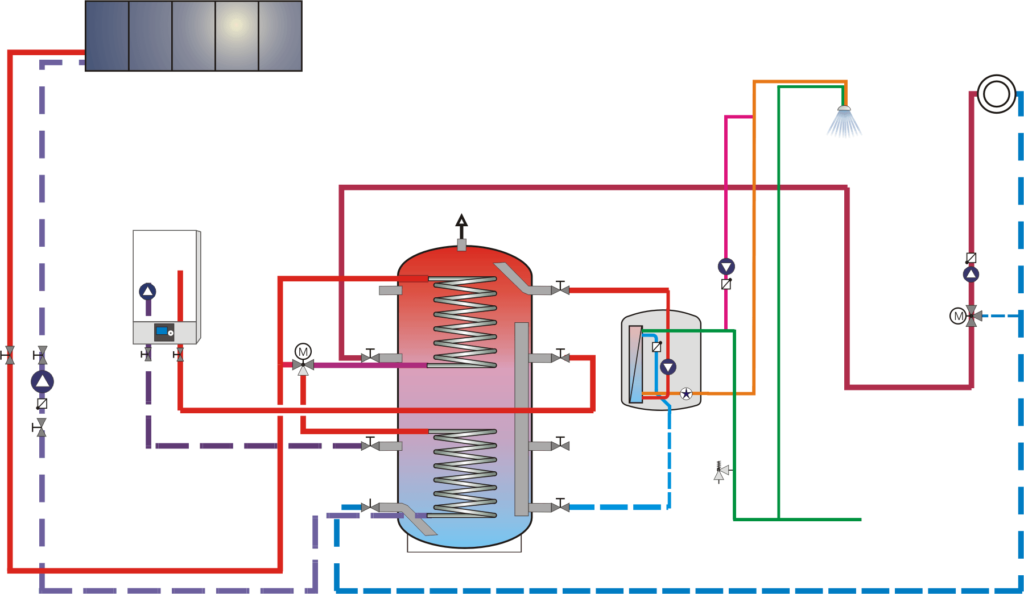

Im Unterschied zur Wärmepumpe oder den anderen förderfähigen Heizungstechnologien erzeugt der Sonnenkollektor erneuerbare Wärme unter minimalem Einsatz von Strom für die Kollektorkreispumpe. Daher lohnt es sich, auch Wärmepumpen, Pelletkessel oder Wärmenetzanschlüsse, die wie herkömmliche Heizkessel Energiekosten verursachen, mit Solarthermie zu kombinieren.

Die neuen Richtlinien enthalten aufgrund der knappen Staatsfinanzen diese wesentliche Einschränkung:

8.3 Höchstgrenze förderfähiger Ausgaben

Die förderfähigen Ausgaben können im Wege der Zuschussförderung – für Maßnahmen (…) nach Nummer 5.3 pro Gebäude insgesamt (unabhängig vom Zeitraum und unabhängig von der Anzahl gestellter Anträge) – bis zur Höhe der folgenden Höchstbeträge gefördert werden (Höchstgrenze).

Unter Nummer 5.3 der Richtlinien werden die zur Förderung geeigneten Anlagen zur Wärmeerzeugung (Heizungstechnik), also auch die Solarthermie definiert. Die Höchstgrenze der förderfähigen Ausgaben für diese Anlagen nach Nummer 5.3 beträgt:

* 30 000 Euro für die erste Wohneinheit

* jeweils 15 000 Euro für die zweite bis sechste Wohneinheit

* jeweils 8 000 Euro ab der siebten Wohneinheit.

Somit ist es nicht mehr möglich, in jedem Kalenderjahr weitere Förderanträge mit jeweils neuer Kappungsgrenze zu stellen. Wer z. B. für sein Einfamilienhaus in diesem Jahr 20.000 € für eine Solarthermieanlage mit Pufferspeicher abrechnet, der kann nach den aktuellen Richtlinien in späteren Jahren nur noch 10.000 € z. B. für einen Wärmenetzanschluss oder eine Wärmepumpe zur weiteren Förderung melden. Allerdings kann es sein, dass Wärmepumpen in kommenden Jahren deutlich günstiger werden – oder dass eine künftige Bundesregierung wieder mehr Geld für den Klimaschutz aktiviert.

Das Ingenieurbüro solar energie information unterstützt Sie gerne dabei, mit dem passenden Konzept und den richtigen Unterlagen den Antrag für Ihr Projekt zu stellen.

Hinweise zum Schluss: Irrtum und veralteter Stand der Informationen ist nicht ausgeschlossen. Auf die Förderung besteht kein Rechtsanspruch. Über die Vergabe entscheidet die Förderstelle.

Und noch ein Hinweis an den künftig für die Förderung der Wärmewende zuständigen Bundesminister:

Die Solarthermie hat im Unterschied zu allen anderen geförderten Wärmeerzeugern des $ 71 GEG den Vorteil, keinen Brennstoff und nur extrem wenig Solarstrom zu verbrauchen. Daher genügt eine Förderung mit 20 Prozent der Investitionskosten. Aber nur dann, wenn diese nicht auf die Kappungsgrenze angerechnet werden!